Au temps de la guerre de 1870

Saint-Éman : Combats et escarmouches aux portes du village…

Dans l’après-midi du vendredi 18 novembre 1870, le bruit des canons résonnaient aux oreilles des villageois de Saint-Éman. La ville d’Illiers était bombardée par les prussiens… à l’heure à laquelle Louis Riolet construisait son atelier de tisserand à la Taillanderie, et alors que le Comte Gustave de Goussencourt supervisait, avec son fils Edgar, la construction du « château neuf » aux Pâtis… l’écho des canonnades allait suspendre les travaux et freiner les besognes en cours…

Mais avant de relater ce pan de notre histoire, il convient de planter le décor et de rappeler le contexte qui a conduit les uhlans prussiens et les moblots français à se battre sur nos terres entre Beauce et Perche…

C’est le 19 juillet 1870 que l’Empire français déclare la guerre au royaume de Prusse. L’armée prussienne entre en Alsace dès le 4 août. Les villes de Strasbourg puis de Metz sont assiégées. Le 2 septembre, Napoléon III, avec ses troupes, est encerclé à Sedan et subit un échec cuisant. Il y est fait prisonnier. L’Empereur est déchu, la République est proclamée le 4 septembre. Un gouvernement de défense nationale est formé sous l’égide de Louis Jules Trochu avec Léon Gambetta comme ministre de l’intérieur et de la guerre. Gambetta, en mode rocambolesque, quittera Paris en ballon, le 7 octobre, pour rejoindre Tours. Il y formera l’armée de La Loire à partir de troupes rappelées d’Algérie, et de soldats de la Réserve. Elle se renforcera des corps d’armée du général Chanzy et du général de Sonis, et regroupera dorénavant 70 000 hommes et 150 canons.

Le 21 octobre 1870, les prussiens font leur entrée dans Chartres. Les bataillons de gardes-mobiles se cantonnent aux alentours, en multipliant les reconnaissances et les incursions sur Chartres. Vers la mi-novembre, des détachements prussiens appartenant à la division du prince Albert préparent la campagne du Perche. Le prince Albert établit son poste de commandement à Illiers, tandis que le général Wittich se positionne dans le canton de Courville. Le corps d’armée français déployé sur notre secteur, crée une contre-offensive sur une « Ligne du Perche » allant de La Chapelle-Royale à Belhomert via Illiers et Courville avec 17.000 hommes (fantassins, artilleurs et cavaliers), 420 chevaux et 10 pièces d’artillerie. Le village de Saint-Éman se trouve sur cette ligne de front. Le corps de l’armée de la Loire, sous les ordres du général de Sonis, vient attaquer l’armée du prince Albert au niveau de Yèvres et remporte la victoire.

C’est à cette époque, le vendredi 18 novembre plus précisément, que se déroulent les combats pour la prise d’Illiers.

Un journal local a retranscrit la déclaration du maire d’Illiers, Pierre Dumuid (*), extraite des rapports des maires d’Eure-et-Loir publiés en 1872 :

(*) NDLR : Pierre, Marie, Victor né le 23 février 1808 à Courville, maire de 1870 à 1881.

« La ville d’Illiers a été occupée par les Prussiens du 28 octobre 1870 au 14 mars 1871. Le 28 octobre, un détachement de 400 cuirassiers blancs a fait son entrée en ville, requis les vivres des hommes et des chevaux et opéré la destruction des fusils des gardes nationaux. L’occupation définitive date du 21 novembre. Avant cette époque, il y a eu dans les environs quelques combats de reconnaissances et de patrouilles. L’ennemi a perdu dans ces engagements plusieurs hommes, les uns ont été tués ou blessés, les autres faits prisonniers.

La ville d’Illiers a été bombardée le 18 novembre de 1 heure du soir à 4 heures : quatre incendies ont été allumés par les projectiles, deux autres ont été mis à la main par les Prussiens ».

Le maire d’Illiers,

DUMUID.

Le lieutenant-colonel Charles des Moutis commandant le 49e régiment des gardes mobiles de l’Orne dans un récit nous apporte les précisions suivantes :

« Les rues d’Illiers étaient barricadées fortement ; du clocher on voyait à cinq kilomètres dans la plaine.

La cavalerie prussienne commença par fouiller toutes les fermes et harceler les grand-gardes qui rentrèrent bientôt. Six pièces de canons se mirent à nous bombarder d’une distance de quatre kilomètres. Le lieutenant-colonel n’apercevant pas d’infanterie, fit essayer la mitrailleuse, mais l’ennemi se tenait loin de notre portée.

La moitié du 2e bataillon se rendit à Saint-Éman, entre les Châtelliers-Notre-Dame et Illiers, et l’autre moitié resta en réserve. Les hommes se mirent à l’abri derrière les barricades que les officiers reçurent l’ordre de défendre coûte que coûte. Les obus tombaient sans relâche ; toutes les maisons furent atteintes, le feu prit aux quatre premières sur la route de Chartres.

Vers deux heures, deux bataillons de la Manche (commandants de Grainville et de Clinchamp), arrivèrent à notre secours par la route de Brou. Le commandant Candeau, après avoir laissé trois compagnies aux Châtelliers, arriva aussi sur Illiers, avec un demi-bataillon...les troupes tenaient vigoureusement dans Illiers… le bombardement avait duré près de cinq heures ; six maisons étaient bridées, toutes les autres percées ; pas un habitant n’avait été touché, et par un heureux hasard, nous n’avions que quatre tués et quinze blessés... ».

Le chef de bataillon Arthur de Clinchamp, commandant le 1er bataillon des mobiles de la Manche, complète les propos de Charles des Moutis :

« Le 1er bataillon de la Manche était installé depuis quelques heures à Vieuvicq, lorsque le canon se fit entendre à une distance rapprochée ; trois pièces prussiennes envoyaient des obus sur Illiers, où quelques uhlans en reconnaissance avaient été tués la veille... ».

Se joint à ces témoignages celui du lieutenant Roger de Mauni, 3e compagnie du 2ème bataillon des mobiles de la Manche :

« Nous étions arrivés à Mézières hier… lorsque notre commandant reçut l’ordre de se porter sur Champrond… C’était raide : on se mit toutefois en chemin avec courage. Nous devions passer par Illiers, et nous approchions de cette ville en longeant parfois le Loir, qui descend des collines percheronnes aux environs de Vieuvicq : nous étions déjà venus là quinze jours auparavant. Comme on n’était plus guère qu’à une demi-lieue d’Illiers, on entendit de fort près plusieurs coups de canon, et l’on vit la fumée des incendies allumés par les ennemis… on apprit bientôt qu’Illiers était occupé par les Français, et menacé par les Prussiens ».

Du côté de l’ennemi, un compte-rendu de la 4e division de cavalerie prussienne nous précise :

« Illiers paraissaient fortement occupé et organisé défensivement ; l’artillerie dirigea alors son feu contre cette localité et le général de Krosigk ordonna au 5e dragon d’attaquer par le combat à pied les barricades qui en défendaient l’entrée… les deux pelotons ayant mis pied à terre se heurtèrent à une très vive fusillade et, sans insister, regagnèrent leurs chevaux… Mais alors, il pouvait être deux heures, les Français développèrent de part et d’autre de la grande route [de Chartres] de forts essaims de tirailleurs d’Illiers contre Prétouville, et de Saint-Éman contre Mesliers… Vers quatre heures du soir, la 4e division de cavalerie rompit le combat et se retira sur l’Eure ».

Les familles de Saint-Éman habitant notamment les Roselles, et le Grand-Bois-Barreau allaient être aux premières loges pendant les escarmouches qui allaient suivre au cours de la journée du dimanche 20 novembre 1870 du côté des Châtelliers-Notre-Dame, à en croire le témoignage du maire de cette localité, Marie-Henri Onillon :

« Le dimanche 20 novembre, à neuf heures du matin, notre petit village est tout à coup abandonné. Une compagnie seulement va y rester jusqu’au soir. Sur les trois heures de l’après-midi, une vingtaine de lanciers ennemis parcourent la campagne. Aussitôt les mobiles prennent leurs positions derrière les barricades énormes qu’ils avaient construites et attendent. Mais les Prussiens n’avancent pas ; ils se tiennent hors de la portée des Français.

Après une demi-heure d’attente, une vingtaine des nôtres quittent les barricades, et, profitant des accidents de terrain, parviennent jusqu’à environ 500 mètres des ennemis, tirent une centaine de coups de fusil, tuent deux hommes et en blessent deux autres.

En ce moment, les Prussiens bombardaient les Corvées-les-Yys, bourg situé à environ cinq kilomètres des Châtelliers, en chassaient l’armée française et en prenaient possession sur les six heures du soir. Nos mobiles, sur le point d’être cernés de tous côtés, décampent au plus vite. Il était six heures et demie. Cinq malades nous restaient ».

Après ces escarmouches du 20 novembre 1870, et jusqu’en février 1871 principalement, allaient se succéder dans la région, des vagues d’offensives et de contre-attaques entre les deux camps : deuxième combat de La Fourche et bataille du Mans en Janvier 1871, avec des mouvements de troupes prussiennes nécessitant parfois des cantonnements dans le bourg et les hameaux de Saint-Éman.

Après la signature des préliminaires de paix et le début de l’évacuation de l’armée prussienne en février 1871, l’heure était à l’indemnisation de l’occupation ennemie subie par les communes et la population d’Eure-et-Loir.

Le 14 mars 1871, le comte Eugène, Frédéric de Malart, maire de Saint-Éman, recevait de la préfecture, au même titre que tous les maires du département, un courrier d’Arnauld de Praneuf l’invitant à adresser un rapport faisant état des dépenses et des préjudices supportés par la municipalité et les villageois à titre personnel. C’est Edgar de Goussencourt, après les élections municipales du 30 avril 1871, qui s’acquittera de cette mission. Son oncle, de Malart, âgé de 67 ans, frappé de cécité ne pouvait plus briguer un nouveau mandat.

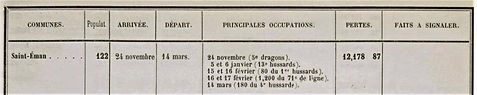

En 1872, Lucien Merlet, archiviste, dans son ouvrage consacré à l’invasion prussienne dans le département d’Eure-et-Loir nous apprend, dans le détail, la présence des troupes prussiennes dans le village de Saint-Éman au cours d’une période allant du 24 novembre 1870 jusqu’au 14 mars 1871. Le montant officiel des pertes éprouvées par la commune est de 12.178 Francs (*) pour avoir logé et nourri les troupes ennemies.

(*) NDLR : A cette époque, un ouvrier agricole gagnait environ 2,25 F par jour. Le kilo de pain avoisinait 0,35 F et 1,50 F pour une livre de viande de bœuf.

Edgar de Goussencourt, nouveau maire de Saint-Éman, déclarait en 1872 dans son rapport :

« Les Prussiens ont envahi la commune de Saint-Éman le 24 novembre 1870 (5e régiment de dragons).

Ils ont séjourné dans les divers hameaux les 5 et 6 janvier 1871 (13e hussards).

80 hommes, 80 chevaux du 12e hussards ont été logés les 15 et 16 février.

Le 71e régiment de ligne comprenant 1.200 hommes et 80 chevaux est resté chez les habitants les 16 et 17 février.

Enfin 180 hommes et 180 chevaux du 4e hussards ont séjourné le 14 mars.

Comme partout, les divers régiments ont fait des réquisitions, commis des vols, mais les personnes ont été respectées et il n’y a pas eu de meurtre dans ma commune ».

La paix était revenue... La vie reprenait son cours dans le bourg et les hameaux de Saint-Éman. Les châtelains de Malart, et de Goussencourt allaient pouvoir mettre la dernière touche aux travaux du château et envisager des travaux de confort grâce à la dernière invention du « bélier hydraulique », garantissant l’eau courante à tous les étages. On n’arrête pas le progrès ! Les villageois retrouvaient un certain calme dans leurs besognes quotidiennes, la peur de l’ennemi s’était éloignée… les familles Blin, Beaudoux, les tuiliers du village, faisaient à nouveau chauffer leur four. Les agriculteurs Cabaret, Lefroit, Onillon, Pigalle,… ne craignaient plus la réquisition de leurs chevaux et chariots.

Edgar de Goussencourt, officier du 4e bataillon de la Garde mobile

Les gardes mobiles des cantons d’Illiers et de Courville, bien qu’ils dépendissent initialement de l’arrondissement de Chartres, furent rattachés au secteur de Nogent-le-Rotrou. Le baron Edgar de Goussencourt du village de Saint-Éman comptait parmi les officiers du 4e bataillon des mobiles avec le grade de capitaine. Il était issu d’une famille de militaires.

Le baron Edgar de Goussencourt était le fils de Charles Gustave (1803-1884), général de Brigade, élève de l’école de Saint-Cyr, promotion 1821-1823. Son ancêtre, Agnan de Goussencourt (1713-1762), marquis de Grivesnes, était mousquetaire du Roi (Louis XV) en 1733.

Le 4e bataillon des Mobiles de Nogent-le-Rotrou appartenait au 63e régiment de Mobiles d’Eure-et-Loir, lui-même incorporé dans l’armée de la Loire. Ce bataillon, commandé par le comte Marie-Joseph de Castillon de Saint-Victor, comprenait 25 officiers et 1026 hommes.

A la fin du mois de septembre 1870, alors que les villes de Toul et de Strasbourg capitulaient, le 4e bataillon de Mobiles d’Eure-et-Loir, appelé en soutien quittait Nogent-le-Rotrou, avant d’y revenir plus tard pour les terribles batailles de La Fourche :

« À quatre heures les Percherons montaient dans le train au chant de la Marseillaise suivis des vœux de la population. Ils sont dirigés vers Rambouillet ».

Concernant l’armement des troupes, le capitaine Edgar de Goussencourt devait faire le même constat que le lieutenant-colonel de La Marlier :

« L’armement était pitoyable, les percuteurs des fusils à tabatière se brisaient ainsi que les ressorts à boudin et on n’avait pas de pièces de rechange. Les cartouches étaient de très mauvaise qualité... ».

Le 20 novembre 1870, le journal local, Le Nogentais, mentionnait le lancement d’une souscription pour l’achat de mitrailleuses destinées au 4e bataillon de la Garde mobile.

Si on déplorait la misère de l’armement, il en allait de même de l’habillement comme le relate Le Nogentais qui lançait un appel à de généreux donateurs et sollicitait l’aide des couturières:

« L’équipement de la Garde mobile exige la fourniture d’un grand nombre de vareuses en molleton noir, forme blouse avec agrément en drap garance au collet et pattes sur les épaules. On a besoin également de pantalon en gros drap gris de fer ou de couleur foncée, avec bande de drap garance et aussi de ceinturons et cartouchières. Le prix selon la qualité de l’étoffe varie entre 7 et 10 F pour la vareuse, 10 à 12 pour le pantalon et 4 à 5 F pour les ceinturons en cuir avec plaques en cuivre et cartouchière en cuir ».

Sur cette photographie des officiers du 4e bataillon de la garde mobile d’Eure-et-Loir datée de mars 1871, nous pouvons voir en haut, à droite le baron Edgar de Goussencourt.(*)

(*) NDLR : Confirmé par Béatrice Gaigg, son arrière-petite-fille, le 23 août 2021.

Pour mémoire, à Saint-Éman, en juillet 1870, lors de la déclaration de guerre à la Prusse, le maire du village était Frédéric Eugène de Malart, oncle maternel d’Edgar de Goussencourt.

La construction du nouveau château aux Pâtis avait été entreprise en 1865 par le comte Charles Gustave de Goussencourt, père d’Edgar, qui avait épousé Marie Louise Azelle de Malart le 11 novembre 1838. Ironie du sort dans cette famille de militaires, le château à peine achevé, les premiers occupants en seront… les officiers prussiens avec des troupes qui bivouaqueront dans le parc. Soixante-dix ans plus tard, lors de l’occupation par l’armée allemande en juin 1940, les officiers de la Wehrmacht refuseront de s’y établir, le château étant jugé en trop mauvais état depuis son abandon suite au décès en 1920 d’Edgar de Goussencourt. Une carte postale écrite de la main d’une descendante de la famille nous confirme cet état de fait :

« Voyez notre beau domaine, il était joli mais il n’est plus ce qu’il a été car il est à moitié en ruines, les Allemands ne veulent pas l’habiter à cause de cela ».

À l’occasion de l’inauguration de l’Arc de Triomphe érigé en haut de la butte des charbonniers, à Chartres, le 27 octobre 1901 à la mémoire des soldats d’Eure-et-Loir tombés lors de la guerre 1870-1871, le nom d’Edgar de Goussencourt est cité par le chanoine Provost dans un ouvrage retraçant l’historique du monument. L’officier Edgar de Goussencourt, vétéran de cette guerre, apparaît comme étant l’un des premiers membres du comité de souscription pour l’élévation de la stèle, … qui aboutit 30 ans après, malgré les obstacles et réticences à surmonter : « Vous ne réveillerez jamais le Beauceron », « Il est trop tard ! », … la patriotique bataille a été gagnée par le marquis de Maleyssie qui portait vaillamment le projet depuis le vingt-cinquième anniversaire de la guerre de 1870…